あなたは「精神病になったら生活保護は受けられるの?」と不安に思ったことはありませんか?結論、精神病の方でも条件を満たせば生活保護を受給できます。この記事を読むことで精神病による生活保護の受給条件から申請手続きまでが詳しくわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

1.生活保護条件と精神病の基本知識

生活保護の受給資格に病名制限はない

生活保護の受給資格は、病名や障害の種類によって制限されることは一切ありません。

厚生労働省が定める最低生活費を下回る収入しかない場合、年齢や健康状態、病名に関係なく誰でも申請できる権利があります。

精神病であっても身体的な病気であっても、生活に困窮している状況であれば平等に支援の対象となります。

日本国憲法第25条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は、すべての国民に与えられた基本的人権です。

生活保護制度は、この憲法の理念を具現化した最後のセーフティネットとして機能しています。

精神病の方でも申請できる3つの条件

精神病の方が生活保護を受給するための条件は、他の申請者と全く同じです。

第一の条件は、世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費を下回っていることです。

働いている場合でも、その収入と最低生活費を比較して不足分があれば保護費として支給されます。

第二の条件は、生活に必要のない資産を処分していることです。

不動産や自動車、貴金属などの資産は原則として売却し、生活費に充てる必要があります。

ただし、通院や通勤で自動車が必要不可欠な場合など、正当な理由があれば保有が認められる場合もあります。

第三の条件は、親族からの援助が受けられないことです。

原則として3親等内の親族に扶養照会が行われますが、DVや虐待歴がある場合など特別な事情があれば照会を避けることも可能です。

うつ病・統合失調症など対象疾患の種類

生活保護の対象となる精神疾患に特別な制限はありません。

うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、パニック障害、PTSD、発達障害など、あらゆる精神疾患が対象となります。

重要なのは病名ではなく、その疾患によって働くことが困難になり、生活に支障をきたしているかどうかです。

軽度の症状で働ける状態であれば、就労支援を受けながら段階的な自立を目指すことになります。

症状の重さや治療の必要性については、専門医の診断書によって客観的に判断されます。

精神疾患は外見からは分かりにくいため、医師による詳細な診断書が特に重要な役割を果たします。

精神病による生活困窮が受給理由となるケース

精神病が原因で働けなくなり、生活に困窮している場合は正当な受給理由となります。

治療のための定期的な通院が必要で就労が困難な場合や、症状により日常生活に支障が生じている場合などが該当します。

仕事のストレスが原因でうつ病になった場合、無理に働き続けるよりも治療に専念することが重要です。

症状が重篤で長期間の治療が必要な場合は、経済的安定を図りながら回復を目指すことが最優先となります。

精神疾患の治療には時間がかかることが多く、焦らずじっくり取り組むことが回復への近道です。

生活保護を受給することで経済的な不安から解放され、治療に集中できる環境を整えることができます。

2.精神病による生活保護申請の必要書類と手続き

医師の診断書が果たす重要な役割

精神病による生活保護申請において、医師の診断書は申請の成否を左右する極めて重要な書類です。

精神疾患は外見からは判断しにくいため、専門医による客観的な診断が不可欠となります。

診断書があることで、働けない状態であることを福祉事務所に対して明確に証明できます。

診断書なしでも申請は可能ですが、審査において就労指導を受ける可能性が高くなります。

費用は5,000円から10,000円程度かかりますが、確実な受給のためには必要な投資と考えるべきでしょう。

経済的に診断書代が用意できない場合は、病状を記録した日記や通院の領収書でも代用できる場合があります。

診断書に記載すべき必要事項と依頼方法

診断書には病名だけでなく、症状の程度、就労の可否、必要な治療期間などの詳細な記載が必要です。

主治医に生活保護申請を検討していることを正直に伝え、現在の症状や治療の見通しについて詳しく記載してもらいましょう。

「就労不可」または「就労困難」という明確な記載があると申請がスムーズに進みます。

治療期間についても「3ヶ月程度」などの具体的な期間ではなく、「症状の改善まで継続的な治療が必要」といった表現が望ましいとされています。

日常生活への支障についても具体的に記載してもらうことで、生活保護の必要性をより強く訴えることができます。

医師との信頼関係を築き、症状について率直に相談することが重要です。

福祉事務所での申請手続きの流れ

生活保護の申請は、居住地を管轄する福祉事務所で行います。

まずは相談窓口で生活保護を受けたい旨を伝え、相談員との面談を受けます。

面談では経済状況、家族構成、健康状態、就労の可否などについて詳しく聞かれます。

申請の意思を明確に示すことが重要で、相談だけで終わらせようとする職員もいるため注意が必要です。

申請書の提出後は、原則として14日以内(特別な事情がある場合は30日以内)に審査結果が通知されます。

必要書類には身分証明書、収入証明書、預金通帳のコピー、診断書などがあります。

審査期間中の調査内容と訪問調査の実態

申請後は担当のケースワーカーによる家庭訪問調査が必ず実施されます。

訪問調査では実際の生活環境を確認し、申請時の申告内容と相違がないかをチェックします。

金融機関への資産調査や扶養義務者への照会も並行して行われます。

持ち家や車などの資産がある場合は、処分についての指導を受ることがあります。

現在の住居が住宅扶助の上限を超えている場合は、転居の指導を受ける可能性があります。

調査には素直に協力し、生活状況に変化があった場合は速やかに報告することが重要です。

3.生活保護以外の制度活用と併用可能な支援

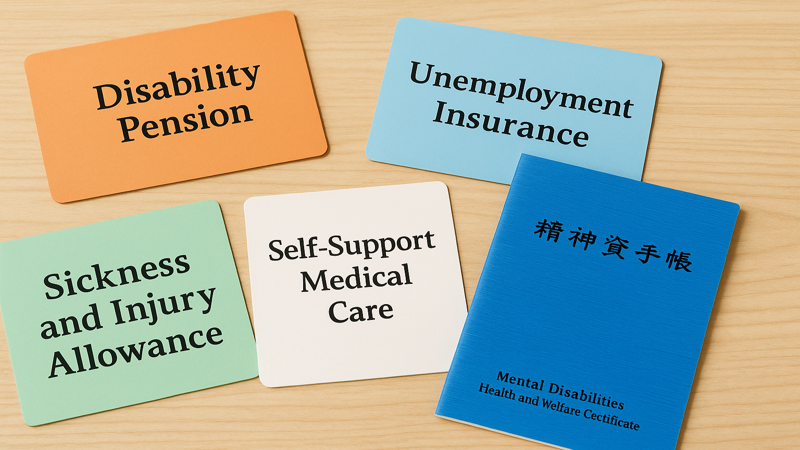

障害年金との併用受給方法

障害年金と生活保護は併用して受給することが可能です。

ただし、障害年金の受給額は生活保護費から差し引かれるため、その差額のみが生活保護費として支給されます。

精神障害による障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過後に申請できるようになります。

障害年金は働けるようになっても即座に停止されることはないため、将来的な安定を考えると申請しておくメリットは大きいです。

障害年金の申請には専門的な知識が必要なため、社会保険労務士や障害年金に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

生活保護受給中でも障害年金の申請は可能で、受給が決定すれば遡って保護費の調整が行われます。

傷病手当金・失業保険の優先適用ルール

生活保護は最後のセーフティネットであるため、他の制度を優先して活用することが原則となります。

会社員として働いていた場合は、まず傷病手当金や失業保険の受給を検討する必要があります。

傷病手当金は標準報酬月額の3分の2が最大1年6ヶ月間支給される制度です。

失業保険は求職活動が前提となるため、働けない状態では受給が困難な場合があります。

これらの制度を利用しても最低生活費に満たない場合は、その差額が生活保護費として支給されます。

各制度の相談窓口は、傷病手当金は健康保険組合、失業保険はハローワーク、障害年金は年金事務所となります。

自立支援医療制度との組み合わせ活用

自立支援医療(精神通院医療)制度は生活保護受給者でも利用可能です。

この制度により精神科の通院医療費が1割負担となり、月額上限も設定されます。

生活保護の医療扶助と併用することで、より手厚い医療支援を受けることができます。

申請には精神障害者保健福祉手帳の診断書と同様の書類が必要となります。

制度の有効期間は1年間で、継続には更新手続きが必要です。

指定医療機関での治療が前提となるため、事前に対応可能な医療機関を確認しておきましょう。

精神障害者保健福祉手帳取得のメリット

精神障害者保健福祉手帳の取得により、生活保護に障害者加算が適用される可能性があります。

1級または2級の手帳を取得すると、通常の保護費に加えて障害者加算が支給されます。

東京23区の場合、1級で月額26,850円、2級で月額17,900円の加算となります。

手帳取得により各種割引制度も利用できるため、生活の質の向上につながります。

公共交通機関の割引、施設利用料の減免、税制上の優遇措置などが受けられます。

手帳の申請には精神科医の診断書が必要で、初診から6ヶ月経過後に申請可能となります。

4.精神病で生活保護を受ける際の注意点

住居確保の難しさと入居審査対策

生活保護受給者が賃貸住宅を借りる際の入居審査は非常に厳しいのが現実です。

特に精神疾患を理由とする受給者の場合、近隣トラブルを懸念されて入居を断られるケースが多くあります。

住宅扶助の上限額内で物件を探す必要があり、東京23区単身者の場合は月額53,700円が上限となります。

生活保護対応の不動産会社を利用することで、入居可能な物件を効率的に探すことができます。

グループホームや福祉住宅などの選択肢も検討し、住環境の確保を最優先に考えましょう。

現在の住居が上限を超えている場合は、受給決定後に転居指導を受けることになります。

扶養照会を避ける方法と家族との関係

扶養照会は原則として実施されますが、特別な事情がある場合は避けることも可能です。

DVや虐待の経歴がある場合、10年以上音信不通の場合、借金の申し込みを断られた場合などが該当します。

家族関係に問題がある場合は、その事情を詳しく福祉事務所に説明することが重要です。

扶養照会が実施されても、親族に扶養義務はなく、援助を断られても申請に影響はありません。

照会への回答がない場合や援助困難との回答があった場合は、通常通り審査が進められます。

家族に知られたくない場合は、まず相談段階で担当者にその旨を伝えましょう。

障害者加算で増額される受給金額

精神障害者保健福祉手帳1級または2級を持つ受給者には障害者加算が適用されます。

東京23区在住の単身者の場合、基本的な生活扶助と住宅扶助を合わせて約137,000円が支給されます。

これに1級の障害者加算26,850円、2級の場合は17,900円が上乗せされます。

障害者加算により、より安定した生活基盤を築くことが可能になります。

加算の適用には手帳の取得が前提となるため、条件を満たす場合は積極的に申請しましょう。

手帳の等級は症状の重さによって決まるため、診断書の内容が重要な判断材料となります。

働ける状態になった時の報告義務

症状が改善し働ける状態になった場合は、速やかに福祉事務所への報告が義務付けられています。

就労による収入があった場合は、その分が保護費から差し引かれる仕組みとなっています。

収入の申告を怠ると不正受給となり、保護費の返還義務が生じる可能性があります。

段階的な就労復帰を支援する制度もあるため、無理をせず担当ケースワーカーと相談しながら進めましょう。

就労収入が安定し、継続的に最低生活費を上回るようになった場合は保護の廃止となります。

完全な自立までは時間をかけて慎重に進めることが、再発防止につながります。

まとめ

この記事で解説した重要なポイントは以下の通りです:

• 生活保護の受給に病名による制限は一切なく、精神病の方でも平等に申請できる

• 医師の診断書は審査において極めて重要な役割を果たす必要書類である

• 障害年金や傷病手当金など他制度との併用により、より安定した生活基盤が築ける

• 自立支援医療制度や精神障害者保健福祉手帳の活用で追加的なメリットが得られる

• 住居確保には専門的なサポートを受けることが成功の鍵となる

• 扶養照会は特別な事情があれば避けることが可能である

• 障害者加算により受給金額を増額できる場合がある

• 就労復帰時は段階的に進め、必ず収入を報告する義務がある

精神病による生活困窮は決して恥ずかしいことではありません。生活保護制度を適切に活用し、安心して治療に専念できる環境を整えることが回復への第一歩となります。一人で悩まず、まずは福祉事務所や医療機関に相談してみてください。